Wir gedenken …

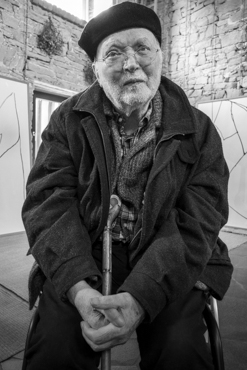

Josef Rüenauver (1936 – 2025)

Wie jedes große Projekt ein Zeitfenster braucht innerhalb dessen es realisiert werden kann, so braucht es Menschen, die dazu beitragen, es durchzusetzen. Einer davon war Josef Rüenauver. Als Erzdiözesanbaumeister war der studierte Architekt der ebenso qualifizierte wie durchsetzungsstarke Bauherrenvertreter und unser Gewährsmann für Kulturfragen innerhalb der Erzbischöflichen Verwaltung. Nachdem es gelungen war, ihn vom offenen Konzept eines »Museums der Nachdenklichkeit« (Joachim M. Plotzek) zu überzeugen, trat er bis Mai 2001, seinem Eintritt in den Ruhestand, entschieden für die Realisierung des Neubauvorhabens ein. Vermutlich lag es auch an den Erfahrungen, die er in seiner Paderborner Zeit beim Bau des dortigen Diözesanmuseums (Architekt Gottfried Böhm) gemacht hatte, dass er sich für die Idee eines weiter gedachten Kunstmuseums in der Trägerschaft der Kirche begeistern konnte. Er war überzeugt davon, dass die Kirche besonders in der Baukultur vorbildlich und zeitgemäß sein müsse. »Jupp« Rüenauver war echter Westfale, seine Worte waren ruhig und bedacht, seine Haltung verlässlich und an Kontinuität interessiert. Seine Konversation war von blitzartigem, leicht spöttischem Humor durchsetzt, der nie verletzend, aber meist entspannend wirkte. Im Planungsteam von Kolumba war der Pfeife rauchende und mit Vorliebe guten Rotwein trinkende Baumeister ein idealer Gesprächspartner. Bis zuletzt nahm er am gesellschaftlichen Leben in Kolumba teil, und freute sich über ein offenes Haus, dessen Realisierung er mit ermöglicht hat. Im Alter von 89 Jahren ist er am 31. Mai in Paderborn verstorben.

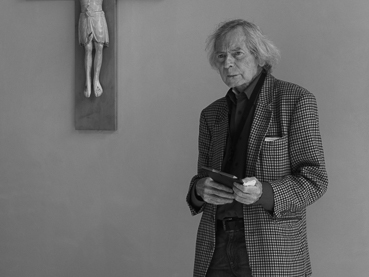

Prälat Ludwig Schöller (1928 – 2025)

Im hohen Alter von 97 Jahren verstarb am 21. März 2025 der 1928 geborene Ludwig Schöller, ein feinsinniger und empathischer Prälat, ehemaliger Domkapitular und langjähriger Künstlerseelsorger, der 1956 zum Priester geweiht und unmittelbar darauf zum Geheimsekretär von Josef Kardinal Frings ernannt worden war. Ludwig Schöller war zeitlebens ein von Literatur, Bildender Kunst und Musik beseelter Zeitgenosse, der seine Urlaubszeiten am liebsten in den Museen verbrachte. Zuweilen zweifelnd was die zeitgenössische Kunst auszeichnet, beobachtete er doch mit Freude, wie sich die Sammlung durch gezielte Erwerbungen und Schenkungen erweiterte. Er war voll Vertrauen in unsere Arbeit und bis zuletzt ein regelmäßiger Besucher unserer Ausstellungen. Im hohen Alter von 97 Jahren verstarb am 21. März 2025 der 1928 geborene Ludwig Schöller, ein feinsinniger und empathischer Prälat, ehemaliger Domkapitular und langjähriger Künstlerseelsorger, der 1956 zum Priester geweiht und unmittelbar darauf zum Geheimsekretär von Josef Kardinal Frings ernannt worden war. Ludwig Schöller war zeitlebens ein von Literatur, Bildender Kunst und Musik beseelter Zeitgenosse, der seine Urlaubszeiten am liebsten in den Museen verbrachte. Zuweilen zweifelnd was die zeitgenössische Kunst auszeichnet, beobachtete er doch mit Freude, wie sich die Sammlung durch gezielte Erwerbungen und Schenkungen erweiterte. Er war voll Vertrauen in unsere Arbeit und bis zuletzt ein regelmäßiger Besucher unserer Ausstellungen.

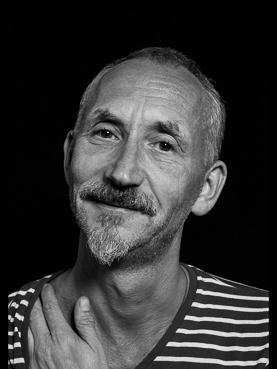

Elmar Buck (1945 – 2024)

Der Germanist und Theaterwissenschaftler Elmar Buck war als Leiter des Institutes für Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft an der Universität zu Köln von 1979 bis 2010 auch Leiter der ihr zugehörigen Theaterwissenschaftlichen Sammlung, Schloss Wahn. Mit Kolumba verband ihn eine kollegiale Wertschätzung, die sich 1998 in der Handhabung der Schenkung Eva Weininger manifestierte. Auf Wunsch der Witwe übergab er uns Arbeiten von Andor Weininger, die sich als Dauerleihgabe im Theatermuseum befanden und erhielt dafür als Schenkung alle Entwürfe zu dessen Vision des Kugeltheaters. Elmar Buck begleitete Kolumba mit großer Sympathie. Kurz vor Jahresende ist er im Alter von 79 Jahren in Köln verstorben.

Maria Jonas (1957 – 2024)

Mit Maria Jonas, die für alle überraschend am 23. Dezember in Brühl verstarb, verliert die Musikstadt Köln eine ihrer kreativsten Persönlichkeiten. Nach einem Studium der Oboe ging sie nach Südamerika und leitete einige Jahre eine Musikschule in Venezuela. Zurück in Europa widmete sie sich ihrer Gesangsausbildung bei Jessica Cash in London und dem Studium der Alten Musik mit Monserrat Figueras in Barcelona und René Jacobs an der Schola Cantorum Basiliensis. Sie hatte einen Lehrauftrag für historischen Gesang an der Musikhochschule Leipzig und für Gregorianischen Gesang an der Musikhochschule in Köln. Maria war Sängerin, Dozentin, vor allem aber Forscherin zur Aufführungspraxis mittelalterlicher Musik. Der Wiederentdeckung der Musik von Frauenklöstern, allen voran der von Hildegard von Bingen, verschaffte sie mit ihrem Ensemble Ars Choralis Köln wesentliche Impulse. Kolumba war ihr idealer Klangraum. Mit ihr etablierten wir den Begriff der Klangwerkstatt, zu der sie seit 2008 jeweils am ersten Sonntag im November internationale Gäste einlud, um während der Öffnungszeiten Arbeits- und Aufführungssituation abwechseln zu lassen – ein jährlich wiederkehrender Erlebnishöhepunkt. Die Offenheit, mit der sie die Spiritualität anderer Religionen erkundete und zur Aufführung brachte, bleibt uns vorbildlich.

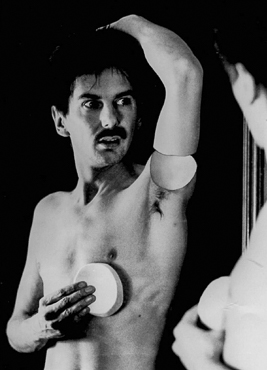

Rebecca Horn (1944 – 2024)

Der technoide Charakter und die ausgefeilte Konstruktion ihrer zuverlässig arbeitenden »Mechanisierten Skulpturen« steht in einem spannungsreichen Gegensatz zu deren rätselhafter Funktion, zu der Verletzlichkeit und Zartheit ihrer Botschaft. Rebecca Horn gehörte zur Generation derjenigen, die dem Verdrängen geschichtlicher Verantwortung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft mit subversiver Kritik und mit dem mahnenden Eigenwert der Poesie begegneten. Bereits ihre frühen Performances handeln von der Möglichkeit erweiterter Selbsterkenntnis und befragen die Freiheit des Individuums und sein Verhältnis zur Gruppe. Mit dem Blindenstab und der für ihre Einzelausstellung in der Nationalgalerie Berlin entstanden Skulptur Berlin Earthbound ermöglichte sie Kolumba 1995 den Ankauf zwei ihrer wichtigsten Werke, die zu einer der Wegmarken für die Realisierung des »Museums der Nachdenklichkeit« wurden. Am 6. September starb die international wohl renommierteste deutsche Künstlerin im Alter von 80 Jahren in Bad König; der Heimat ihrer Moontower-Foundation, die ihrem Werk eine dauerhafte Präsenz gibt.

Joseph Marioni (1943 – 2024)

Am 6. September verstarb der amerikanische Maler Joseph Marioni unerwartet im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat New York. Marioni war als Sohn italienischer Einwanderer der europäischen Malereigeschichte kenntnisreich verbunden. Sein lebenslanges Ringen um eine Malerei als Körper von Farbe, als Farbe von Licht, begriff er als eine Fortsetzung dieser Tradition. 1995 wurde sein Yellow Painting 1.1982, das wir aus Privatbesitz erworben hatten, zu einer für das Museumskonzept wegweisenden Gegenüberstellung mit der um 1500 entstandenen Skulptur des stehenden Ecce homo. Marioni fand sich in dieser Zeit- und Medien-übergreifenden Gegenüberstellung auf eine Weise wieder, wie er es bis dahin nicht erlebt hatte. Im Anschluß daran entwickelte sich ein fließender Dialog, den wir ebenso schmerzlich vermissen werden, wie seine Gastfreundschaft, seine Großzügigkeit und Herzenswärme. Wichtige Stationen unseres Verhältnisses waren die Einzelausstellung Joseph Marioni – Triptych, die wir 1999 unmittelbar nach Andy Warhol – Crosses am alten Standort zeigten, die Eröffnungsausstellung im Neubau oder die Jahresausstellung Noli me tangere, innerhalb derer seine Werke einen roten Faden bildeten.

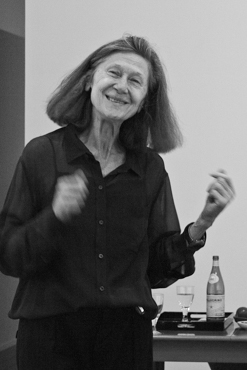

Barbara Wontorra (1949 – 2024)

Barbara Wontorra begann 1992 als Verwaltungsmitarbeiterin und führte ab 1999 das Sekretariat des Diözesanmuseums während der dichten Phase der Fertigstellung des Neubaus. Mit ihrer dem Leben zugewandten Mentalität und stets das Positive sehend, gelang es ihr, selbst in hektischen Phasen die Bodenhaftung zu bewahren und jeglicher Aufregung mit Ausgeglichenheit und Freundlichkeit zu begegnen. Sie war Teil des kleinen Museumsteams, das den täglichen Überforderungen der vielfältigen Aufgabenstellung und den wechselnden Widrigkeiten ihrer Realisierung nur mit Klugheit und mit Humor begegnen konnte. Nach ihrer Verrentung 2007 blieb sie noch eine Weile für das Archiv der Renate König-Stiftung zuständig. Im Alter von 74 Jahren verstarb sie nach längerer Krankheit am 23. Juli in ihrer Heimatstadt Olpe.

Richard Serra (1938 – 2024)

Mit der Aufstellung seiner Skulptur The Drowned and the Saved (Die Untergegangenen und die Geretteten) nahm das Projekt Kolumba am 24. Februar 1997 erstmals konkrete Gestalt an. Es war – parallel zum Architekturwettbewerb – die ideelle Grundsteinlegung des Neubaus, die von dem großen amerikanischen Bildhauer still aber hoch konzentriert begleitet wurde. Vorausgegangen waren mehrjährige Überlegungen, ob die für eine Ausstellung in der ehemaligen Dorfsynagoge von Stommeln entstandene Skulptur eine dauerhafte Präsenz in der ruinösen Sakristei der ehemaligen Kirche haben dürfte. Serra, der bis dahin alle Ortswechsel seiner Werke ausgeschlossen hatte, fand ihn in diesem Fall sinnstiftend, schließlich bezieht sich der Titel auf ein Buch von Primo Levi und damit auf dessen Erfahrungen in deutschen Konzentrationslagern. Die beiden sich gegenseitig haltenden Stahlwinkel bilden im Vergleich zu anderen Arbeiten Serras, ein wenig spektakuläres Kabinettstück. Doch oberhalb des romanischen Kellers mit den aus allen Grüften der Kirche geborgenen Gebeinen verklammern sie die Erinnerung an die Vergangenheit mit unserer Verantwortung für die Gegenwart. »You don't have to know anything about art, to understand this«, äußerte sich Serra damals. Im Alter von 85 Jahren ist er am 26. März in New York verstorben.

Renate König (1928 – 2024)

Mit großer Dankbarkeit trauern wir um Renate König. Mit ihr haben wir unsere bedeutendste Mäzenin und eine ebenso kritische wie großzügige Freundin verloren. Über dreißig Jahre lang stand uns die 1928 in Duisburg geborene und an der Universität in Bonn diplomierte Ökonomin privat und mit ihrer 1999 gegründeten Stiftung »Zur Förderung und Vermittlung der christlichen Kunst« zur Seite. Fast alle wesentlichen Erwerbungen sog. Alter Kunst, alle umfangreichen Restaurierungsprojekte und viele unserer Publikationen (z.B. Auswahl eins) wären ohne ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. Besonders hervorzuheben sind das Hausaltärchen des Konrad Zaunhack, das Alabasterrelief Adam und Eva verbergen sich vor Gott, das Gemälde der Heiligen Lanze, die beiden gotischen Reliquienkreuze, die Johannesschüssel und der Christus in der Rast. In der Moderne waren es u.a. eine Kreuzigungsszene von Louis Soutter und das frühe Handkreuz von Joseph Beuys, die wir dank Ihrer Förderung erwerben konnten. Bewusst noch zu Lebzeiten schenkte sie 2017 ihre seit 1981 mit der wissenschaftlichen Begleitung von Joachim Plotzek aufgebaute Sammlung mittelalterlicher Handschriften, einer der weltweit besten überhaupt. Ihrer bedingungslosen und kontinuierlichen Förderung verdanken wir den Glanz der Sammlung. Dass unsere Ausstellungen ohne Leihgaben (fast) ausschließlich aus deren Potential schöpfen, war ihr ebenso wichtig, wie die Vermittlung christlicher Inhalte und Werte in Wort und Schrift. Die Kooperation mit Renate König war vertrauensvoll und auf Nachhaltigkeit hin ausgerichtet. Ihr hoher Anspruch an die wissenschaftliche Sorgfalt und an die ästhetische Qualität der Präsentationen und Publikationen war und bleibt uns eine Motivation. Sie lebte ihr Mäzenatentum auf der Grundlage ihres festen Glaubens, bescheiden und humorvoll, uneitel und willensstark. Das Erzbistum Köln hat ihr viel zu verdanken. Kardinal Meisner hat ihr dafür die Maternusplakette des Erzbistums verliehen und konnte ihr 2009 den päpstlichen Gregoriusorden überreichen. Renate König hat an die Zukunft der Kirche geglaubt und sie durch ihre Freundschaft zu Kolumba mitgestaltet. Im Alter von 95 Jahren ist sie am 19. Januar friedlich eingeschlafen.

Margarete Roeder (1939 – 2023)

Sie war nicht irgendeine Galeristin, sie war unverwechselbar und ebenso eigen wie ihre Biografie.1939 in Neunkirchen/Österreich geboren, hatte sie als Kind beide Eltern verloren, den Nationalsozialismus und den Krieg in Wien erlebt; vermutlich Gründe dafür, mit noch nicht einmal Zwanzig nach Kanada auszuwandern, wo sie in Edmonton nach einem Studium in der Stadtplanung tätig war. In den frühen 70er Jahren wechselt sie nach Cinciannati, um für den Kunsthändler Carl Solway zu arbeiten, dessen New Yorker Dependance sie später führt. Um 1980 leitet sie den New-Yorker Ableger der angesehenen Crown-Point-Press, wohnt und arbeitet mit John Cage und Merce Cunnigham zusammen; eine Freundschaft, die ihr Leben verändert und 1986 zur Gründung der eigenen Galerie führt. Ihre Teilnahme an der Art Cologne sicherte der Messe über Jahre hinweg einen ihrer besten Stände, denn Margarete Roeder war ihren Künstler*innen eng verbunden und hatte ein untrügliches Auge für Qualität. Mit den Werken von John Cage verdanken wir ihr u.a. einen der identifizierenden Schwerpunkte unserer Sammlung. Nach langer Krankheit ist sie am 11. Dezember in Köln verstorben.

Herbert Falken (1932 – 2023)

Bis wir Herbert Falken 1993 kennenlernten hatte er es ausgeschlossen, seine Werke in ein kirchliches Museum zu geben. Zu sehr war die Rezeption des 1932 in Aachen geborenen Malers und Zeichners statt über die Kunst über seine zweite Berufung, das Priesteramt geführt worden. Als junger Geistlicher vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt, war Falken ein radikaler Erneuerer, der in Heinrich Böll als Nachbar in Langenbroich einen Gleichgesinnten fand. Sein Werk ist der Versuch einer Sprachfindung, um ausdrücken zu können, wofür dem 1964 geweihten Geistlichen die Worte fehlten. Begleitet von ihn treibenden Zweifeln war Zeichnen seine Art zu denken und zu glauben. Falken erforschte das Labyrinth seiner Widersprüche und therapierte mit Kunst seine existentiellen Ängste. Kopfgeburten, Traumatisches, Todesfurcht und -sehnsucht bildeten die ihn beherrschenden Themenkreise. Über Studien zu Michelangelo fand er zu einer Freiheit im Ausdruck der Linie, die ihresgleichen sucht. In meditativer Versenkung (»das hat ein anderer gemacht«) und in serieller Variation ist sein Werk eine einzige Suche nach einem Ausdruck religiöser Erfahrung im Ausloten seines Verhältnisses zu Gott. 1998 erhielt er dafür die Ehrendoktorwürde der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Mit der Serie der Krankenbilder, tagebuchartigen Blättern der 1970er Jahre, den Gitterköpfen, sämtlichen Künstlerbüchern und den großartigen Zeichnungen des Spätwerks besitzt Kolumba das Vermächtnis dieses glaubwürdigen Künstlers. Am 31. Oktober 2023 ist er in Düren verstorben.

Pater Gabriel Weiler OMF (1937 – 2023)

Wer in kannte, wird sich vor allem an seine ruhige Stimme erinnern, die stets eine nachdenkliche Heiterkeit ausstrahlte. Gabriel Weiler, 1937 geboren in Ludwigshafen-Oggersheim, folgte nach einer Ausbildung als Chemielaborant seiner Berufung als Ordensmann und Priester. 1963 trat er dem Franziskaner-Minoriten bei, 1964 erfolgte die Erstprofess, 1967 die Priesterweihe. Als Guardian des Klosters und als Rector Ecclesiae war er über 30 Jahre lang für Sankt Kolumba zuständig und als Pater Gabriel, als Seelsorger und Beichtvater im ganzen Viertel bekannt. Er hat sich intensiv mit der Geschichte von Sankt Kolumba beschäftigt und stand daher dem Neubauvorhaben mit der Einhausung der Kapelle aufgeschlossen gegenüber. In der Phase der Realisierung war er ein verlässlicher Partner, der es verstand, die geistlich/liturgischen Anliegen einzubringen und das Projekt gegenüber den zahlreichen Kritikern in der Gemeinde zu verteidigen. Zuletzt hatte er Freude daran, dass das dunkle Heilig-Geist-Fenster von Jan Thorn-Prikker eine von außen kaum bemerkbare Beleuchtung erhalten hat. Nach einem zu spät erkannten Herzinfarkt ist er am 8. Oktober 2023 verstorben.

Heinz-Jürgen Rothkegel (1945 – 2023)

Als Mitarbeiter des mit der Bauleitung beauftragten Kölner Architekturbüros Stein Architekten war Heinz-Jürgen Rothkegel in der mehrjährigen Bauphase von Kolumba (2002–2007) ein verlässlicher Ankerpunkt. Mit seiner langjährigen Erfahrung begleitete er gemeinsam mit dem Projektleiter des Büros Zumthor die Realisierung des Gebäudes mit oft komplizierten Details, die vor ihrer Ausführung mit allen Beteiligten präzise besprochen wurden. Auch in kritischen Situationen bewahrte er Übersicht und Ruhe und beaufsichtigte die Einhaltung und Aktualisierung des von vielen Faktoren abhängigen Bauzeitenplans. Aufgrund seiner besonnenen Ausstrahlung und seines handelnden Pragmatismus war er bei den ausführenden Handwerkern anerkannt. Im Alter von 77 Jahren ist er am 4. August 2023 in Köln verstorben. Kolumba bewahrt sein Andenken.

Konrad Klapheck (1935 – 2023)

Am 30. Juli verstarb der Düsseldorfer Maler Konrad Klapheck im Alter von 88 Jahren. Er war einziges Kind des früh verstorbenen Kunsthistorikers Richard Klapheck und dessen Frau, der Kunstkritikerin Anna Klapheck. Mit Gemälden, die technische Geräte zum Bildgegenstand erheben, hat er sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben. »Mit Hilfe der Maschine konnte ich Dinge aus mir herausziehen, die mir bis dahin unbekannt waren, sie zwang mich zur Preisgabe meiner geheimsten Wünsche und Gedanken«. Eine Beziehung zur Malerei der Spätgotik ist für ihn ebenso bedeutsam, wie sie es für die pittura metafisica und den Magischen Realismus der Zwanziger Jahre war. Wesentlich war ihm auch die Auseinandersetzung mit den Surrealisten, die über Max Ernst ihre Beziehungen zum »Jungen Rheinland« pflegten; jener Künstlergruppe, der mit Walter Ophey und Klaphecks Lehrer Bruno Goller zwei Maler angehörten, deren Maschinenbilder und Dingwelten ihn bereits in jungen Jahren anzogen. Für Kolumba trennte er sich 2004 von zwei seiner vielfach ausgestellten aber bis dahin im Atelier wohlbehüteten Gemälden: »Der Wille zur Macht« (1959) und »Die Mütter« (1960). Sein Vertrauen in unsere Arbeit und die anregenden Atelierbesuche bleiben in dankbarer Erinnerung.

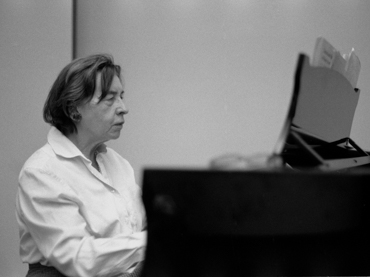

Tiny Wirtz (1923 – 2023)

Hans Anwander, der ab April 1946 ihr Lehrer an der Kölner Musikhochschule war, hatte sie schon unterrichtet seit sie sieben Jahre alt war. Ihre Hochbegabung, ihre Ausdauer und ihr früh emanzipiertes Selbstbewusstsein führten zu einer einzigartigen Karriere. Ihre Konzerte mit dem Gürzenich-Orchester unter der Leitung von Günter Wand im Winter 1945/46 in der überfüllten Aula der Kölner Universität, ohne Fenster und ohne Heizung, wurden legendär. Als jüngstes Mitglied der Donnerstagsgesellschaft stand Tiny Wirtz im Zentrum einer intellektuellen Erneuerung des rheinischen Kulturlebens. Sie wurde zur führenden Interpretin zeitgenössischer Musik, spielte die Uraufführungen aller Klavierwerke von Bernd Alois Zimmermann und beschäftige sich später u.a. mit Komponisten, die vom Jazz maßgeblich beeinflusst worden waren. Von 1963 bis 1994 unterrichtete sie an der Kölner Musikhochschule und gab weltweit Konzerte und Meisterkurse. Zuhause war sie umgeben von Werken der Künstler, mit denen sie eine lebenslange Freundschaft verband, darunter vor allen Hubert Berke. 2009 entschied sie sich, ihre Sammlung nach Kolumba zu schenken, weil die selbstverständliche Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart ihrem eigenen Empfinden entsprach. Wenige Wochen nach ihrem 99. Geburtstag ist die Kölner Pianistin am 9. Januar 2023 verstorben.

Lothar Schnepf (1952 – 2022)

Lothar Schnepf war ein Orientierungspunkt in der Kölner Kunstszene, der er seit Anfang der 1970er Jahre angehörte. In über vier Jahrzehnten hat er für so viele Künstlerinnen und Künstler, Galerien und Ausstellungshäuser gearbeitet und sich dabei nicht an den großen Namen orientiert, für die er ausschließlich hätte arbeiten können. Dass er der Beste war, wenn es darum ging Kunst im Raum zu fotografieren, belegen unzählige Bücher die ohne seine hervorragende Arbeit nicht hätten erscheinen können. Seit 1996 hat er alle Werk- und Ausstellungsfotos für Kolumba erstellt. Weil er es leugnete, selbst Künstler zu sein, konnte er seine künstlerische Arbeit – als Auftrag getarnt – realisieren. Unter dem von ihm gewählten Pseudonym Lukas Rohrbach konnten wir 1999 seine vierzehn Fotografien der letzten Performance 666 von James Lee Byars veröffentlichen. Die im analogen Verfahren erstellten Farbaufnahmen im 2006 erschienenen Buch zur Werk- und Formensammlung. Schenkung Werner Schriefers sind Beispiele seiner Meisterschaft. Lothar Schnepf war ein sehr belesener, sensibler und feiner Mensch, dessen unbestechliche Haltung unbequem sein konnte, aber immer grundehrlich war. Am 5. Novembern 2022 ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von gerade siebzig Jahren verstorben. Wir vermissen seine Leidenschaft, seinen Humor und seinen ebenso strengen wie eigenen Blick.

Gottfried Böhm (1920 – 2021)

Ganz versöhnt war er mit Kolumba bis zuletzt nicht. Gottfried Böhm fühlte eine eigene Verantwortung für das Gelände. Für den Sohn des großen Kirchenbaumeisters war die 1950 geweihte Kapelle das erste eigenständige Bauwerk, das er 1956 um die dunkle Sakramentskapelle erweitern konnte. Beide Bauten demonstrieren mit der Gesamtheit ihrer Details seine baukünstlerischen Fähigkeiten: der improvisierte Umgang mit historischen Fragmenten, die mutige Setzung des neuen Baukörpers, die Leichtigkeit einer Betongewebedecke und nicht zuletzt die bildhauerische Qualität der Ausstattungsdetails. Dreimal hat Böhm sich mit Entwürfen für die Bebauung des Geländes beschäftigt, zuletzt 1996 im Wettbewerb für den Bau des Museums. Auch er plante die Einhausung der Kapelle, wie sie von Peter Zumthor, der den Wettbewerb gewann, mit einem schützenden Vorraum realisiert wurde. Die Begegnung der beiden Pritzker-Preisträger (Böhm 1986/ Zumthor 2009), deren Architektursprache Parallelen kennt, war ebenso respektvoll wie spannungsreich. Mit einem Dankgottesdienst in der Kapelle konnte Gottfried Böhm seinen 100. Geburtstag feiern. Am 9. Juni 2021ist er nun in Köln verstorben. Kolumba bleibt auch sein Erbe.

Anna Blume (1936 – 2020)

An der Feinheit ihrer Bleistiftzeichnungen und deren motivischer Schärfe lässt sich die Genauigkeit erkennen, mit der Anna Blume ab 1985 gemeinsam mit ihrem Mann zu einer der Pionierinnen der »Inszenierten Photographie« wurde. Mit ihren Bildgeschichten einer aus den Fugen geratenen Welt demontierten sie der Deutschen Lieblingsorte – Küche, Wohnzimmer und Wald – und erkundeten mit einer einmaligen Mischung aus philosophischer Tiefe und beißendem Humor die alltägliche Metaphysik der Dinge. Unter dem Titel Transzendentaler Konstruktivismus kuratierte sie unseren höchsten Ausstellungsraum mit drei Werkzyklen, die Dank ihres großen Entgegenkommens und mit weiteren Schenkungen in unsere Sammlung wechseln konnten. Anna Blume war eine souveräne Feministin, die Emanzipation nicht in Opposition dachte, weil diese bereits ein Relikt patriarchalischen Denkens sei. Mit den vielen Schüler*innen, die sie von 1966 bis 1986 unterrichtet hat, erinnern wir uns an ihre starke Persönlichkeit und betrauern den Verlust ihrer Freundschaft. Anna Blume starb am 18. Juni, fast neun Jahre nach Bernhard Johannes Blume, mit dem sie unter dem Motto A=B ein »lebenslanger Fotoroman« verband. Doch wer die Existenz des Jenseits künstlerisch derart brillant wie hartnäckig in Zweifel gezogen hat, sollte sich erst recht darin wiederfinden dürfen.

Peter Dreher (1932 – 2020)

Mittels einer radikalen Reduktion auf wenige Sujets und auf die elementaren Mittel der Malerei erforschte Peter Dreher Themen der Phänomenologie, der Vergänglichkeit, der Zeit und der Wahrnehmung. Im beständigen Vergewissern des gleichen Gegenstandes, eines schlichten Trinkglases, schuf er seit 1972 seine mehrere Tausend Werke umfassenden Reihe Tag um Tag guter Tag. Jedes der formal in Gegenstand und Größe vergleichbaren Bilder war ihm ein Einzelfall. Peter Dreher malte nicht das Glas, er malte seine Wahrnehmung davon, er bildete es nicht ab, sondern er erfand es mit jedem Bild neu und mit ihm seine Sicht auf die ihn umgebende Welt. Als Professor an der Freiburger Ausenstelle der Karlsruher Akademie der Künste war der 1932 geborene Maler und Graphiker von 1968 bis 1997 Lehrer zahlreicher Künstler*innen. Kurz vor der Jahrtausendwende konnten wir in mehreren Atelierbesuchen mit der Auswahl zweier lückenloser Folgen einen einzigartigen Werkschwerpunkt für Kolumba realisieren. Die von ihm beabsichtigte Schenkung eines Hauptwerkes, der 52teiligen Beachcomber-Shores durch die 2015 gegründete Peter Dreher-Stiftung, hat sich nicht realisiert. Es bleibt ein unerfülltes Desiderat. Am 18. Februar ist er im Alter von 87 Jahren verstorben.

Werner Hartmann (1953 – 2019)

Oft sind es die Menschen hinter der Kulisse, durch deren Arbeit die öffentliche Wirkung von Kolumba nicht erreicht worden wäre. Mit Werner Hartmann starb am 18. August der langjährige ehrenamtliche Geschäftsführer und Vorstand des Kuratoriums der Renate König-Stiftung. Der studierte Jurist war seit 1978 in der Finanzverwaltung tätig, u.a. in der Oberfinanzdirektion in Düsseldorf, zuletzt bis zu seiner Pensionierung als Dienststellenleiter des Finanzamtes in Moers. Er verfolgte die Museumsarbeit mit großem Interesse und mit prüfendem Blick, was die korrekte Verwendung der beträchtlichen Fördermittel der Stiftung anbelangte. Mit seinem Votum unterstützte er so komplexe Projekte, wie den Erwerb und die Restaurierung der beiden gotischen Reliquienkreuze (2001) oder die mehrjährige Restaurierung der Skulpturengruppe Die Vier Gekrönten. Auch die Vollfinanzierung der Stelle des stellvertretenden Leiters (2008 – 2019) wäre ohne seinen Rückhalt nicht beschlossen worden. Kolumba hat einen stillen aber maßgeblichen Unterstützer verloren.

Ulrich Tillmann (1951 – 2019)

Er war Künstler und Kollege und in der Kombination beider Tätigkeiten unverkennbar. Seinen subversiven Humor einbringend trat Ulrich Tillmann als künstlerischer Direktor des imaginären Klaus Peter Schnüttger-Webs Museums in Erscheinung, das er gemeinsam mit Bettina Gruber und Maria Vedder gegründet hatte und mit Ausstellungen, Vorträgen und Drucksachen viele Jahre betrieb. Hinter dem fiktiven Ego verbarg sich ein seine Umgebung aufmerksam reflektierender Fotograf und ein brillanter Techniker, der u.a. mit perfekten Nachstellungen berühmter Fotografien auf sich aufmerksam machte. Im wirklichen Leben war Ulrich Tillmann über dreißig Jahre lang Mitarbeiter des Museum Ludwig. Im Sommer 1996 beauftragten wir ihn – noch vor jeglichem baulichen Eingriff – mit der Erstellung einer Dokumentation des Kolumba-Geländes, die er als Kassette mit einhundert s/w-Fotografien in großformatigen Abzügen auf Barytpapier realisierte. Zuletzt standen wir in einem intensiven Austausch, um alle Bestandteile seines Hauptwerkes – das Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum – zu erfassen und um Kriterien einer von ihm unabhängigen Präsentation zu erarbeiten. Am 26. Februar ist Ulrich Tillmann und mit ihm sein Alter Ego nach langer Krankheit verstorben.

Dirk Ferlmann (1965 – 2019)

Am 22. Februar verstarb der 1997 an der Fachhochschule Köln diplomierte Restaurator Dirk Ferlmann. Seit 1998 war er unsere erste Adresse zur Konserverierung und Restaurierung der Arbeiten auf Papier und der Buchobjekte. So betreute er 1999 bereits die Erstpräsentation der Schenkung Weininger und seither unsere mit hohen Schwierigkeitsgraden und neuen Fragestellungen verbundene Paul Thek-Sammlung. Wenig später kam die Konservierung und Restaurierung der mittelalterlichen Handschriften der Schenkung Renate König hinzu. Bei vielen Ausstellungsaufbauten stand er uns mit den Mitarbeitern seiner Kölner Werkstatt hilfreich zur Seite und blieb auch unter Zeitdruck konzentriert und gelassen. Er wird uns wie vielen unserer Museumskolleg*innen im Rheinland fehlen.

Editha Veit (1919 – 2019)

Ein halbes Jahr vor Vollendung Ihres 100. Geburtstages verstarb in Überlingen Editha Veit. Die promovierte Ärztin war vor wenigen Jahren auf Kolumba aufmerksam geworden. Da sie selbst nicht mehr reisen konnte, kannte sie das Museum nur aufgrund von Berichten, die ihr zugetragen wurden. Darüber hinaus studierte sie unsere Publikationen eingehend und fand sich sehr darin wieder. Auf dieser Grundlage entschied sie 2017, sich von einem bis dahin wohl gehüteten Schatz zu trennen, der auf die enge Freundschaft ihrer Schwiegereltern und ihrer selbst zu der Goldschmiedin Elisabeth Treskow zurückgeht. Vierzig Schmuckstücke und Silbergeräte, von der Frühzeit um 1920 bis zu den späten Jahren der Künstlerin, kamen auf diese Weise in die Sammlung. Sie bilden das Fundament unserer Erwerbungen im zeitgenössischen Schmuck, ausgerechnet an einem Ort, der durch den Tabernakel der Kolumba-Kapelle ohnehin mit Elisabeth Treskow eng verbunden ist. Wir verlieren mit Editha Veit eine wache Freundin, deren Klarheit und Empathie uns sehr beeindruckt hat.

Joachim Kardinal Meisner (1933 – 2017)

Eine Kirche ohne Kultur war für ihn ebenso undenkbar wie eine Kultur ohne Kirche. Es war seine Entscheidung, das Diözesanmuseum 1989 aus der Trägerschaft des Vereins für Christliche Kunst zu entlassen und in die unmittelbare Obhut des Bistums zu überführen. Damit schuf Joachim Kardinal Meisner die Grundlage für eine völlige Neuausrichtung des 1853 gegründeten Hauses. Mit dem Kunsthistoriker Joachim M. Plotzek berief er den ersten nichtgeistlichen Leiter des Museums und beauftragte ihn, eine Neukonzeption zu entwickeln, eine Sammlung aufzubauen und einen Neubau in Angriff zu nehmen. War er selbst fest dazu entschlossen, entschied er dennoch, den gesamten Prozess immer wieder von der Zustimmung seiner ihn beratenden Gremien abhängig zu machen. Obschon Geduld keine seiner Tugenden war, hat er die lange Planungs- und Bauzeit immer verteidigt, im Wissen darum, dass gut Ding Weile braucht. Ab Mitte der neunziger Jahre war für ihn ersichtlich, dass Sammlung und Ausrichtung des Museums nicht seinen persönlichen Geschmack treffen würden. Doch im Vertrauen auf unsere Arbeit hat er Kolumba mitverantwortet, »um ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass die Kirche im neuen Jahrtausend neue Räume für ihren Verkündigungsdienst betritt«, wie er im Vorwort des Buches zur Eröffnung schrieb. Am 5. Juli ist er im Alter von 83 Jahren verstorben. Wir haben ihm viel zu verdanken.

Hermann Abrell (1937 – 2017)

Auf der Suche nach größter Einfachheit schuf Hermann Abrell ein Werk, das anfänglich in der Wiederholung linearer Strukturen, später mit der vibrierenden Tiefe etlicher Farblagen einen Ausgleich zwischen Bewegung und Ruhe suchte. Mittels der vielfachen Schichtung vertikaler Pinselstriche vermitteln seine Bilder jene meditative Haltung, die für ihre Entstehung Voraussetzung war und die ihre Betrachtung empfiehlt. Es war ein Privileg für Kolumba, 2009 die erste Museumsausstellung des 1937 in Dreis in der Eifel geborenen Malers realisieren zu können. Die freundschaftliche Verbundenheit führte zu einem einzigartigen Werkkonvolut, das von ihm mehrfach durch Schenkungen erweitert wurde. Überdies stand er uns als ausgewiesener Kenner afrikanischer Skulptur mehrfach zur Seite. Seine feine Zurückhaltung zeichnete ihn aus. Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist der Kölner Maler am 24. Mai nach längerer Krankheit und dennoch überraschend gestorben. Bis zum 14. August 2017 ist im Raum 14 ein frühes Hauptwerk von Hermann Abrell zu sehen.

Attila Kovács (1938 – 2017)

Im Juli 1964 saß er als junger Mann in Zirndorf in einem Auffanglager für Flüchtlinge und fiel dadurch auf, dass er sich Bleistift und Papier besorgt hatte, um zu zeichnen. Strich um Strich. Er liebte die meditative Versenkung. Von 1958 bis 1964 hatte er in Budapest an der Hochschule für Bildende Kunst studiert, mit zeitweiligen Unterbrechungen, da er sich weigerte, sozialistisch-realistische Bilder zu malen. Nach seiner Emigration studierte er an der Kunstakademie in Stuttgart. Ab 1972 lebte Attila Kovács in Köln und beschäftigte sich ausdauernd mit Fragen von Raum und Zeit, mit strukturellen Prozessen und damit, »woher die Formen stammen, welche verursachenden Kräfte sie zustande bringen und wohin sie sich verändern.« Durch die Teilnahme an der Documenta VI wurde er 1977 international bekannt. Die Annahme einer Professur leitete 1997 die Rückkehr nach Budapest ein, wo er am 6. April im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Obschon mit einzelnen Werken in vielen öffentlichen Sammlungen vertreten, wurde Kolumba mit einer umfangreichen Werkauswahl zu seiner künstlerischen Heimat.

Kurt Benning (1945 – 2017)

»Er ist Kunst-, Literatur- und Filmrezensent, Gesellschaftskritiker, Fortschrittsskeptiker, Selbstdeuter, Familienforscher, Spurensucher, Sammler, Aufbewahrer, Briefeschreiber, Reisender, Flaneur und Beobachter, Anthropologe, Konzeptualist.« Diese Einschätzung seines Freundes Rüdiger Joppien aus dem Jahre 2008 deckt sich mit den Erfahrungen des Museums in einem zwanzig Jahre währenden Kontakt mit Kurt Benning. Am 24. März 2017 verstarb er nach langer Krankheit in München. Für die zehnte Jahresausstellung Über das Individuum konnte er bis zum vergangenen September seine zentrale Arbeit Burgtreswitzmensch, an der er über vierzig Jahre gearbeitet hatte, in eine endgültige Form bringen. Mit seinem »opus magnum«, so Kurt Benning, und den weiteren Werken in der Sammlung von Kolumba wird der 1945 in Pleystein geborene Künstler auch in unseren zukünftigen Ausstellungen einen wichtigen Beitrag zur Frage nach den Bedingungen des Menschseins leisten.

Jannis Kounellis (1936 – 2017)

»Ich lebe in einem Land, dessen sprachliche und logische Wurzeln im Humanismus gründen und als Bürger dieses Landes stehe ich zu dieser Tradition.« In diesem kurzen Zitat von Jannis Kounellis, der am 16. Februar in seiner Wahlheimat Rom verstarb, vermittelt sich der Ausgangspunkt für die Bedeutung, die er für die Kunst der Gegenwart im allgemeinen und im engeren Sinne für Kolumba hat. Kounellis war ein politischer Künstler in der Weise, dass er nicht nachließ, in seinen Werken die Existenz des Menschen in ihrer Abhängigkeit von Heimat, Wohnung, Nahrung und Arbeit ebenso zu befragen, wie ihren poetischen und intellektuellen, spirituellen und religiösen Bedürfnissen Ausdruck zu geben. In assoziativen Räumen, die er mit einfachen Materialien und gebrauchten Gegenständen eröffnet, kreist sein Werk um den Wert der Freiheit des Individuums, seine Stellung in der Gesellschaft und seine Verantwortung gegenüber der Geschichte. Erinnertes Leben, Schmerzerfahrung und vorausgeahnter Tod bilden darin Konstanten, die für das Konzept von Kolumba grundlegend wurden. Mit Jannis Kounellis verbanden uns seit Anfang der 1990er Jahre intensive Begegnungen. Er gehörte zu den Ersten, die dem »Museum der Nachdenklichkeit« ihr Vertrauen schenkten. Denn schon 1994 trennte er sich für Kolumba von der 1975 erstmals realisierten Tragedia Civile, einer Rauminstallation, die 1982 auf der documenta internationale Aufmerksamkeit erlangt hatte. Der goldene Abglanz der christlich-abendländischen Tradition verbindet sich darin mit den Hinterlassenschaften eines bürgerlichen Lebens. Mit seinem Hauptwerk bleibt Jannis Kounellis in Kolumba präsent.

Walter Gauer (1933 – 2016)

Als freier Journalist hat Walter Gauer das Werden von Kolumba seit den Anfängen der Neunziger Jahre publizistisch begleitet. Mit großer Neugierde und hoher Sachkenntnis hat er den Einzug der Moderne und das neue Museumskonzept verfolgt und bereits zu einem frühen Zeitpunkt in zahlreichen Printmedien ausführlich darüber berichtet. Am 12. Oktober ist er in Köln im Alter von 83 Jahren verstorben.

Martin Seidler (1960 – 2015)

Viel zu früh verstarb nach schwerer Krankheit am 17. Mai Dr. Martin Seidler. Seit 2001 war er als Kunsthistoriker im Erzbistum Köln zuständig für die Inventarisation, Konservierung, Restaurierung und Präsentation der Kirchenschätze. In dieser Funktion hatte er auch den Vorsitz der sogenannten Schreinskommission. Er war überdies einer der wenigen Glockensachverständigen und auf diesem Gebiet überregional geschätzt. Trotz gelegentlich unvermeidbarer Interessenskonflikte verband uns eine enge Zusammenarbeit, die u.a. die mehrjährige Präsentation des Anno-Schreins in Kolumba ermöglichte.

Ludwig Gierse (1913 – 2015)

In seiner langen Zeit als Pensionär war der passionierte Historiker Ludwig Gierse seit Anfang der 1980er Jahre dem Diözesanmuseum sehr verbunden. Mit kritischem Wohlwollen begleitete er die Veränderung des Museumskonzeptes und schenkte Kolumba seine umfangreiche Sammlung von Andachtsbildchen. Der ehemalige Sozialarbeiter war ein ausgewiesener Kenner der christlichen Kunst des 19. Jahrhunderts. Seine Geschichte des Vereins für Christliche Kunst legte das Fundament zu der zum 150jährigen Jubiläum veröffentlichten Museumschronik. Gierse war überdies Herausgeber der Tagebücher des Museumsgründers Friedrich Baudri. Nach einem erfüllten Leben ist er am 4. Mai verstorben.

Dina Baumgarten (1926 – 2014)

»Kunst ist die Ausdauer der Hinterbliebenen«, dieser Satz des Kölner Progressiven Heinrich Hoerle war selten so zutreffend wie im Falle von Dina Baumgarten. Nach dem Tod ihres Mannes Claudio (1919–1991) hielt sie den bis dahin geretteten Nachlass ihres Schwiegervaters, des Malers und Dichters Georg Baumgarten zusammen und initiierte durch die Kontaktaufnahme zu Galerien und Museen ein erstes Interesse für dessen Werk. Nach unseren Ankäufen im Kunstmarkt entwickelte sich ein persönlicher Kontakt, der zur Übernahme von 81 ausgewählten Werken führte. Die Erfüllung der Zusage einer Publikation erlebte sie nicht mehr. Am 25. Oktober ist sie in Düsseldorf verstorben.

Margret Schriefers (1928 – 2014)

Wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag verstarb am 4. Oktober 2014 die Kölner Textildesignerin und Objektkünstlerin Margret Schriefers. Nach dem Studium an der Textil-Ingenieur-Schule und der Werkkunstschule in Wuppertal legte sie 1956 die Meisterprüfung als Weberin ab. Bereits parallel zum Studium war sie als Entwerferin erfolgreich für namhafte deutsche Textil- und Möbelhersteller tätig. Kolumba besitzt ein Konvolut ihrer Entwürfe und Mustergewebe. In ihren freien Arbeiten verfolgte sie unter Hinzunahme von Fundstücken, »mit denen die Zeit nicht fertig geworden ist«, fließende Verbindungen des vermeintlich Disparaten aus Natur und Technik. Gemeinsam mit ihrem Sohn Thomas realisierte sie die Schenkung der umfassenden »Werk- und Formensammlung« ihres Mannes.

Hans-Georg Hartmann (1954 – 2014)

Am 26. April 2014 verstarb im Alter von nur 60 Jahren unser Kollege Hans-Georg Hartmann, der seit Juli 1989 als Mitarbeiter des Museums im Eingangsbereich tätig war. Obschon durch eine frühe Erkrankung stark behindert, verstand er es, seine Aufgabe gegenüber den Besuchern souverän zu meistern. Stand er am Roncalliplatz in der alleinigen Verantwortung für den Kassenbereich, so wechselte er im Neubau in die Funktion der Information, die er mit großer Kenntnis, hohem Taktgefühl und Hilfsbereitschaft vorbildlich ausfüllen konnte. Seine vielseitigen, vor allem literarischen und theologischen Interessen und seine Fremdsprachenbefähigung ließen ihn für jeden Besucher, der sich an ihn wandte, zu einem anregenden Gesprächspartner werden, der Kolumba mit ganzem Herzen vertrat.

Annamaria Sala (1930 – 2013)

Am 31. Dezember 2013 starb Anna-Maria Sala im Alter von 83 Jahren in Bad Godesberg. Nach dem Studium der Musik, Literatur und Kunstgeschichte schuf sie gemeinsam mit ihrem Mann Marzio Sala (1928-2009) ein konzeptuelles und in verschiedenen Medien zu realisierendes Werk zur künstlerischen Erforschung von Raum- und Zeitstrukturen, das u.a. auf der documenta 8 gezeigt wurde. Kolumba bewahrt den Nachlass des Künstlerpaares als Schenkung.

Stefan Wewerka (1928 – 2013)

Am 14. September 2013 verstarb Stefan Wewerka in Berlin. Der 1928 in Magdeburg geborene Künstler war seit den 1960er Jahren in Köln aktiv, u.a. als Professor an der Kölner Werkschule. Als Architekt ausgebildet (u.a. als Mitarbeiter von Hans Scharoun), war Wewerka als Grafiker und Designer, Maler und Performer in nahezu allen Bereichen künstlerischer Arbeit tätig, gleichwohl er sich in der Tradition einer Künstlerfamilie vor allem als Bildhauer definierte. Als Protagonist der Fluxus-Bewegung, u.a. eng befreundet mit Dieter Roth, zeichnete ihn Humor ebenso aus, wie das Wissen um die politische Relevanz künstlerischer Arbeit. In Zeiten der Postmoderne und ihrer Beliebigkeiten blieben seine Dekonstruktionen der Dinge aufgrund einer durchgängigen formalen Strenge stets konstruktiv. Dank fließender Übergänge von angewandter zu freier Kunst nimmt sein Werk in unserer Sammlung eine herausgehobene Sonderstellung ein.

Sven Seiler (1940 – 2013)

Im Alter von 73 Jahren verstarb am 2.September 2013 Dr. Sven Seiler. Als Mitarbeiter der Kölner Bodendenkmalpflege leitete er von 1974 bis 1976 die archäologischen Grabungen in Sankt Kolumba. Er war der beste Kenner des Geländes und wusste sich an immer noch neue Details aus der Grabungszeit zu erinnern. Der Archäologe war uns seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden und stand uns bei allen Fragen, die Ausgrabung betreffend zur Seite. Wir werden seine detaillierte Sachkenntnis ebenso vermissen wie seine Liebenswürdigkeit.

Norbert Schwontkowski (1949 – 2013)

Nach schwerer Krankheit verstarb Norbert Schwontkowski am 14. Juni 2013 im Alter von nur 64 Jahren. Erst im vergangenen Jahr hatten wir ihn für den Kunstpreis der Dieter Krieg-Stiftung vorgeschlagen. Das Preisgeld lieferte den Sockel für ein Werkkonvolut, dessen Auswahl wir noch im Frühjahr mit ihm abstimmen konnten. Gerne wären wir eine längere Wegstrecke gemeinsam gegangen.

Hans Josephsohn (1920 – 2012)

Mit Hans Josephsohn verstarb am 21. August 2012 ein Bildhauer, dessen »Große Liegende« im Hof dauerhaft an den intensiven Austausch erinnert, der zu einem großen Werkkonvolut in Kolumba geführt hat. Es war uns eine große Ehre, ihm, der als junger Mann aus Deutschland emigrierte, anlässlich seines 85. Geburtstages einen Abend im Museum ausrichten zu dürfen. Wir trauern um einen großartigen Bildhauer und einen Freund von Kolumba.

Gerhard Kahlert

Mit Gehard Kahlert verstarb im März 2012 der verantwortliche Ingenieur für Heizung, Klima und Geothermie des Neubaus. Bereits als Vorprüfer der Jury des Wettbwerbs hatte er die massive Bauweise des Entwurfes favorisiert. Er war von allen Fachingenieuren besonders intensiv in die Planung einbezogen und leistete nach der Fertigstellung des Gebäudes die Feineinstellung der Anlage. Seine Fachkenntnis wird uns sehr fehlen.

Frank Köllges (1952 – 2012)

Am 1. Januar 2012 verstarb im Alter von 60 Jahren Frank Köllges, der als Perkussionist und Performance-Künstler mit den adam noildt missiles und der piccola banda metafisica viele Veranstaltungen in Kolumba mitgestaltet hat; allen in Erinnerung das große Fest zum 150-jährigen Museumsjubiläum, das 2003 im Maternushaus gefeiert wurde.

Wolfram Stein

Am 17. Oktober 2010 verstarb nach kurzer Krankheit der Kölner Architekt Wolfram Stein, dessen Büro gemeinsam mit Peter Zumthor mit der äußerst komplexen Bauleitung des Neubaus betraut war.

Krimhild Becker (1940 – 2010)

Am 10. März 2010 verstarb die Kölner Künstlerin Krimhild Becker nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren. In den letzten Jahren lastete auf ihr die Bürde des auf sie überkommenen Nachlasses des Bildhauers Heinz Breloh. Ein Konvolut ihres eigenen Werkes, dessen Zusammenstellung noch mit ihr begonnen worden war, wird zukünftig einen Einblick in ihre Arbeit ermöglichen.

Jörg Buchli (1944 – 2010)

Am 16. Februar 2010 verstarb überraschend im Alter von 66 Jahren der Schweizer Tragwerksplaner Jürg Buchli. Seiner Erfahrung und Kreativität verdankt Kolumba die innovative Statik des Neubaus, die er gemeinsam mit dem Kölner Büro Schwab-Lemke realisierte.

Adolf Egner (1933 – 2010)

Am 7. Januar 2010 verstarb nach langer Krankheit der Frechener Keramiksammler Adolf Egner im Alter von 77 Jahren. Wir erinnern uns an viele heitere Begegnungen, in denen wir 266 Arbeiten europäischer Keramik aus den letzten 50 Jahren auswählen durften, die er 2004 dem Museum schenkte.

Heinrich Küpper (1919 – 2009)

Am 22. Dezember 2009 starb der Zeichner Heinrich Küpper wenige Wochen nach Vollendung seines neunzigsten Lebensjahres. Uns verbanden viele Atelierbesuche, die zu einer umfangreichen Schenkung seiner Werke an Kolumba führte. Die späte Entdeckung seines eigenkünstlerischen Werkes konten wir durch Ausstellungsaktivitäten begleiten. Gemeinsam mit seiner Frau schenkte er überdies eine umfangreiche Sammlung christlicher Devotionalien und Wallfahrtsandenken, die beide in vielen Jahren zusammengetragen hatten.

Anton von Euw (1934 – 2009)

Am 10. November 2009 starb Professor Anton von Euw. Kolumba war dem hoch gelehrten Mediävisten freundschaftlich verbunden und verdankt ihm u.a. Beiträge in den Handschriften-Publikationen.